2. 遂宁市第一人民医院中医及中西医结合科, 遂宁 629000

2. Department of Traditional Chinese Medicine and Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Suining First People's Hospital, Suining 629000, Sichuan, China

退行性腰椎侧凸(DLS)是骨骼发育成熟者脊柱退行性变导致的椎体侧凸畸形,以渐进性加重的腰背痛、间歇性跛行为主要症状,严重者可因神经压迫而致下肢活动严重受限[1]。DLS可引起腰椎节段失稳、椎管狭窄、凹侧肌肉痉挛等,部分侧凸角度较大患者接受短节段内固定融合术或长节段融合术治疗,仍会再次出现侧凸、椎体滑移及旋转[2]。通过对脊柱力线、小关节退行性变及患椎解剖结构等相关因素的分析,有学者[3]发现,DLS术后并发症与腰椎侧凸两侧软组织张力、硬度等功能改变有关。袁磊等[4]指出,腰椎椎旁肌退行性变是DLS术后发生近端交界性后凸的独立危险因素,且不当的手术方式会进一步加重椎旁肌的退行性变,导致椎体侧凸角度增加。腰椎椎旁肌功能研究多集中于腰大肌、多裂肌、竖脊肌,其横截面积(CSA)的改变和脂肪浸润率的升高会在引起脊柱平衡状态下降的基础上导致椎间隙高度的不规则,引起不均匀的节段性畸形改变[5],但各个椎旁肌在DLS中的退行性变情况尚未完全清楚。本研究对DLS患者椎旁肌CSA和脂肪化程度进行探讨,为提高DLS的治疗效果提供依据。

1 资料和方法 1.1 一般资料研究组纳入标准:①站立位脊柱全长X线片冠状位侧凸Cobb角≥10°;②无脊柱及椎旁肌肉感染、肿瘤、手术史;③经病史、影像学、临床症状检查,确诊侧凸椎体在L1~5,且均未进行过治疗。排除标准:①先天性脊柱侧凸、特发性脊柱侧凸、脊柱外伤性侧凸等;②强直性脊柱炎或占位性病变、椎体后壁不完整及椎旁肌肉损伤;③有严重心脑血管、肝肾疾病、精神类疾病;④体内有金属置入物或MRI、X线片等临床资料不全。根据以上标准,纳入遂宁市第一人民医院2018年9月—2020年3月收治的70例DLS患者作为研究组,其中男27例、女43例,年龄为42 ~ 80(63.4±4.7)岁,体质量指数(BMI)为19.8 ~ 30.0(24.6±3.1)kg/m2。选择同期70名健康体检者为对照组,其中男30例、女40例,年龄为43 ~ 78(63.8±5.1)岁,BMI为20.0 ~ 31.0(25.2±3.3)kg/m2。本研究经遂宁市中心医院伦理委员会审核备案,患者均签署知情同意书。

1.2 影像学检查使用威视CX180 180DH型X射线检查系统进行腰椎正侧位X线检查。使用西门子MAGNETOM Vida磁共振系统进行仰卧位L1 ~ S1扫描,线圈采用CTL脊柱相控阵线圈和体表线圈。T1加权像扫描参数:重复时间(TR)760 ms、回波时间(TE)20 ms、层厚4.0 mm、层间距0.5 mm,T2加权像扫描参数:TR 3 800 ms、TE 96 ms、层厚4.0 mm、层间距0.5 mm。使用医学影像存档及通信系统(PACS)采集数据,由2位脊柱外科专业医师进行图像分析。

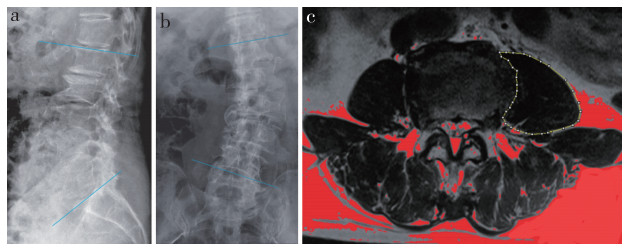

1.3 参数测量腰椎X线片测量参数[6]:①腰椎前凸角(LL),L1终板与S1终板间的夹角(图 1a);②腰椎冠状位侧凸Cobb角,取倾斜度最大椎体的上下端椎,上端椎上终板与下端椎下终板延长线间的夹角(图 1b);③腰椎顶锥旋转畸形分级,根据腰椎正位X线片上椎弓根位置进行椎体旋转分级,0级为椎弓根对称、椎弓根与椎体边缘距离相等,1级为单侧椎弓根投影部分消失,2级为单侧椎弓根投影完全消失,3级为椎弓根投影位于中线,4级为椎弓根投影超过中线。腰椎MRI测量参数[7]:①横断面T2加权像上椎旁肌CSA,包括竖脊肌、多裂肌、腰大肌;②椎体CSA,椎旁肌相应层面上椎体面积,不包含附近椎弓根、骨赘、脂肪及其他软组织或骨性结构;③椎旁肌脂肪化程度(%)=椎旁肌和皮下脂肪图重合部分的像素/椎旁肌总像素×100%(图 1c,红色表示脂肪化区域)。

|

a:LL b:腰椎冠状位侧凸Cobb角 c:脂肪化程度(红色部分为脂肪化区域) a: LL b: Lumbar coronal scoliosis Cobb's angle c: Fatty degree(red indicates fatly area) 图 1 腰椎参数测量 Fig. 1 Measurement of lumbar parameters |

采用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析。计量资料以x±s表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料和等级资料以例数或百分数(%)表示,组间比较采用χ2检验和秩和检验;以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果研究组LL低于对照组,腰椎冠状位侧凸Cobb角高于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05,表 1)。研究组腰椎顶锥旋转畸形分级1级33例,2级25例,3级10例,4级2例;对照组患者均无腰椎顶锥旋转畸形。研究组竖脊肌CSA、多裂肌CSA、腰大肌CSA低于对照组,椎体CSA、椎旁肌脂肪化程度高于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05,表 1)。研究组腰椎凸侧竖脊肌CSA、多裂肌CSA、腰大肌CSA高于凹侧,椎旁肌脂肪化程度低于凹侧,差异均有统计学意义(P < 0.05,表 2)。

|

|

表 1 研究组和对照组患者各项参数比较 Tab. 1 Comparison of parameters between study and control groups |

|

|

表 2 研究组腰椎凸侧和凹侧CSA、脂肪化程度比较 Tab. 2 Comparison of paraspinal muscle CSA and fatty degree between convex side and concave side of lumbar spine in study group n=70, x±s |

DLS患者的Cobb角一般都在10°以上,腰椎椎体、椎间盘、关节突等功能结构的病理改变均可促使DLS进展。随着年龄增长与骨量流失的增加,大多数患者的凸侧角度每年会进展5°左右[8]。本研究结果显示,研究组LL低于对照组,腰椎冠状位侧凸Cobb角高于对照组,是因为矢状位失衡会使LL不断减小,Cobb角不断增加,当LL减小到一个极限,腰椎顶锥旋转畸形越发明显,且椎旁肌退行性变持续加重[9]。但王兆瀚等[10]认为,LL的减小会引起骨盆后旋代偿机制,从而缓解体态失衡及腰背疼痛。椎旁肌是维持脊柱稳定、运动的重要结构,可有效分散负重或外力冲击时的力点,但侧凸两侧椎旁肌常出现不对称的退行性变,这不仅会影响腰椎运动时的平衡度及椎骨之间的连接,也会进一步增加侧凸角度,最终导致严重的双平面失代偿、躯干塌陷[11]。竖脊肌是一对强大的伸脊柱肌,腰部放松状态下的肌纤维收缩较小,挺直位时的肌纤维收缩及肌电活动较大,因此,随着腰椎两侧竖脊肌退行性变的加重,患者会无法挺直腰背,并习惯以弯腰、躯干前倾来缓解疼痛[12]。多裂肌在腰椎椎旁肌群中的附着面积最大,且肌纤维短,收缩时肌力较其他椎旁肌更高,对维持LL和脊柱中位、防止腰椎屈伸起主要作用[13]。腰大肌是腰椎两侧的长肌,大部分位于腰椎椎体与横突的陷沟内,是传导上下肢力量的组织之一,单纯腰大肌退行性变或损伤即可造成腰椎侧凸和脊柱-骨盆-髋关节复合功能紊乱[14]。因此,调节腰大肌功能,可能有助于降低腰椎的异常应力,从而调整脊柱力学水平,改善腰椎侧凸,提高脊柱运动的稳定性及灵活性。

本研究中研究组患者竖脊肌CSA、多裂肌CSA、腰大肌CSA均低于对照组,这可能与LL丢失、侧凸顶锥不断偏移、局部负荷长期处于较高水平导致椎旁肌群萎缩有关[15]。但需要注意的是,腰大肌会受到腰椎侧凸弓弦效应影响,出现凹侧腰大肌缩短、凸侧腰大肌拉长的情况,且凸侧和凹侧椎旁肌CSA不对称情况与Cobb角、DLS基础疾病显著相关,椎旁肌萎缩并不能完全解释椎旁肌群CSA下降,椎体CSA及椎旁肌脂肪化程度越高,椎旁肌群对腰部活动的控制越差,不仅严重制约患者的日常生活工作,也会加速椎旁肌萎缩,导致椎旁肌肌纤维功能康复困难[16]。本研究中研究组患者腰椎凸侧竖脊肌CSA、多裂肌CSA、腰大肌CSA均高于凹侧,说明DLS凹侧肌群退行性变程度更高。

综上所述,DLS患者椎旁肌CSA及脂肪化程度均高于无DLS者,且腰椎凸侧和凹侧椎旁肌CSA及脂肪化程度亦有明显差异,临床可根据患者椎旁肌群的退行性变程度了解腰椎退行性变情况,并根据患者的实际情况进行矫正训练或手术治疗,以改善椎旁肌功能、控制椎旁肌脂肪化,提高DLS临床疗效。

| [1] |

丁浚哲, 鲁世保, 孔超, 等. 退变性腰椎侧凸椎旁肌群不对称退变临床意义[J]. 中华骨科杂志, 2019, 39(18): 1133-1141. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2019.18.005 |

| [2] |

许晨辉, 何阿祥, 谢栋, 等. 长节段与短节段固定治疗退行性腰椎侧凸并椎管狭窄的短期临床疗效分析[J]. 脊柱外科杂志, 2017, 15(6): 321-325. DOI:10.3969/j.issn.1672-2957.2017.06.001 |

| [3] |

彭明学, 王自鸿, 张桂通, 等. 椎旁肌群变化与腰椎间盘突出程度的相关性分析[J]. 颈腰痛杂志, 2019, 40(4): 538-540. DOI:10.3969/j.issn.1005-7234.2019.04.036 |

| [4] |

袁磊, 陈萧霖, 曾岩, 等. 退变性腰椎侧凸患者椎旁肌退变与术后近端交界性后凸的相关性研究[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2018, 28(5): 425-433. DOI:10.3969/j.issn.1004-406X.2018.05.07 |

| [5] |

周理, 邹宇聪, 张佩, 等. 急性非特异性腰痛的腰肌横截面积、脂肪浸润与不对称性及其临床意义[J]. 中国疼痛医学杂志, 2017, 23(2): 148-151. DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2017.02.015 |

| [6] |

汪洋, 查云飞, 邢栋. 腰椎旁肌肉脂肪含量与椎间盘退变关系的定量MRI研究[J]. 磁共振成像, 2018, 9(11): 819-824. DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.004 |

| [7] |

张心灵, 袁磊, 曾岩, 等. 退变性腰椎侧凸长节段矫形固定术后腰椎功能评估的研究进展[J]. 中华外科杂志, 2019, 57(5): 397-400. |

| [8] |

徐杰, 刘志英, 杜英勋. 腰椎前凸矫正程度对节段固定矫形术治疗退变性腰椎侧凸效果的影响[J]. 广东医学, 2019, 40(19): 2769-2773. |

| [9] |

刘斌, 刘向阳, 王国平, 等. 腰椎骨质疏松性骨折患者椎旁肌肉MRI指标测量及临床意义[J]. 中国组织工程研究, 2019, 23(4): 578-583. |

| [10] |

王兆瀚, 王征, 吴兵, 等. 退行性脊柱侧凸患者椎旁肌退变与脊柱-骨盆参数的关系[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2019, 29(2): 103-108. |

| [11] |

王成伟, 鲁世保, 孔超, 等. 单节段退变性腰椎滑脱与腰椎间盘突出症患者椎旁肌横截面积的比较研究[J]. 中华外科杂志, 2018, 56(4): 303-304. |

| [12] |

刘臻, 赵志慧, 胡宗杉, 等. 术中腰骶部水平化改善退变性腰椎侧凸术后冠状面平衡[J]. 中华骨科杂志, 2017, 37(4): 193-200. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2017.04.001 |

| [13] |

崔晓伟. 退行性腰椎滑脱症患者多裂肌退行性变与临床症状的相关性[J]. 脊柱外科杂志, 2019, 17(3): 187-191. DOI:10.3969/j.issn.1672-2957.2019.03.008 |

| [14] |

谢艺才, 李耀志, 卢绍路, 等. 腰大肌及椎旁肌脂含量在退变性脊柱侧凸中的作用的影像学研究[J]. 临床放射学杂志, 2017, 36(7): 1013-1017. |

| [15] |

张珂, 姜横, 孟怡辰, 等. 调节青少年特发性脊柱侧凸患者椎旁肌改变的关键微RNA[J]. 脊柱外科杂志, 2018, 16(6): 354-357. DOI:10.3969/j.issn.1672-2957.2018.06.008 |

| [16] |

都芳涛, 于德国, 方继峰, 等. 胸腰段脊柱骨折患者椎旁肌横截面积的变化及临床意义[J]. 中国医药, 2019, 14(3): 408-411. |

2021, Vol.19

2021, Vol.19  Issue(4): 243-246

Issue(4): 243-246